5-3 四个策略教你如何在不确定时代,过零库存人生

一个观察

前两天我们都在讲理念,从“过去依恋”开始讲起,到“人和物的关系”以及三种错误的心智模式的辨识——今天我们谈谈看如何通过实操物件处理来达到自我修炼。

先打一个预防针——很多人都在留言——“哇哦,今天的专栏简直刷新了我的认知”。这是个好现象,也是个坏现象——好是因为你学到了新知识,坏是因为从新认知到新改变,没那么简单,因为改变完全靠持续的行动。

当你适应了这种“哇哦word天”的震撼感,你就很难安心一点点做踏实的训练,事实上能力反而是那样训练出来的。

毒品的上瘾机制是这样的——毒品提供了一种高强度的外界多巴胺,当你习惯了这种外来的高强度,你就无法自己产生快感。这个时候你就产生了毒品依赖。如果只刷新认知不行动,慢慢地你也会对学习产生依赖,而无力行动。

在未来专栏,我们也会花更多时间提供一些更清晰的指导,希望你在行动中刷新自己的认知。

好,回到主题:如何更好地通过操作断舍离练习,提高自己的清零能力。

一个策略

1.明确一个观念,清理的主角不是物品,而是现在的自己

所以,考虑的重点不是“很可惜啊”、“还能用吗”、“不能用了吗”,而是“这个东西需要吗?适合吗?舒服吗?”

从重要程度的维度来讲,一个物品是因为有价值而对你有用,而不是因为它便宜、打折或有赠品;从时间的维度来讲,过去有用的不代表现在有用 ;未来也许有用的,其实也并不一定是未来有用的。

其实,断舍离的原理非常简单: “以自己而不是物品”为主角,“以现在而不是过去或者遥远的未来”去思考什么东西最适合自己。只要是不符合这两个标准的东西,就立即淘汰或是送人。

2.从“怎么看都是垃圾的东西”开始下手,单点突破

断舍离的过程就是“减少、分类、收纳”。减少是第一步要做的,一切从扔东西开始。让喜欢书的人扔书,估计得一本一本地犹豫、权衡,根本进行不下去。

所以,从“怎么看都是垃圾的东西”入手,阻力最小,比较容易开始。比如,对于放满食物的冰箱,你只要从好吃/不好吃,想吃/不想吃的标准衡量就好了。

而在准备开始之后,要聚焦到一个场所,一个短时间。

比如,你今天打算花多长时间在断舍离上呢?一开始不用贪多,比如用半个小时好好收拾一个抽屉,收拾到让人一看就神清气爽的程度。好的开始是成功的一半。

3.更好更聪明的舍弃

有3个小技巧帮助你更好的舍弃。

第一是利用网络APP转手。比如说闲鱼就是不错的方式,你不想要的东西,可以很方便地卖给需要的人。很多东西对别人比对你更有价值,卖不是为了赚钱,是一种选择更好主人的手段。

第二是举办清理人生的聚会。邀请3-5个朋友一起清理大会,收集物资,开一个小聚会,邀请朋友一起来参与。既可以传递理念,也可以增进感情,人和物各得其所。

第三是每天扔一件东西。你可以强迫自己每天必须丢掉或送掉1个小东西,至少坚持7天。相信我,刚开始你可能会觉得难,舍不得,到后边你会越送越爽。因为随着家中物品的减少,那些和物品一起堵在潜意识里的东西将被清除,最终将“诱发难以言喻的美妙感”。

4.最后,通过总量限制和“每次主义”,从源头上防止物品泛滥

商业中有一个说法,叫做“不良库存=负债”。做到极致就是零库存,沃尔玛就是零库存的高手,货架上的每个商品,都会在差不多卖完的时候及时补充,节省了大量入库、管理、出库的费用,所以货品最便宜。

总量限制和“每次主义”的意思是——降低你的人生库存量,每次都只在必需的时候才购入这次所必需的物品。 而且要求总体数量(库存)保持不变,一次买入的正好替换掉用过的,这样从源头上控制物品的数量。

清理的过程,就是要遏制人类那种不知不觉、在新石器时代养成的与物品打交道的本能反应。正如吴伯凡老师在他的专栏里提到的——这种本能在今天这个不确定、多变化、高速成长和去物质化的年代,就好像穿着盔甲的人,根本跑不起来。

与其说你在清理物品,不如说在清理自己——让你进入一种自动自发,利用物品又不会执迷的境界。

一个总结

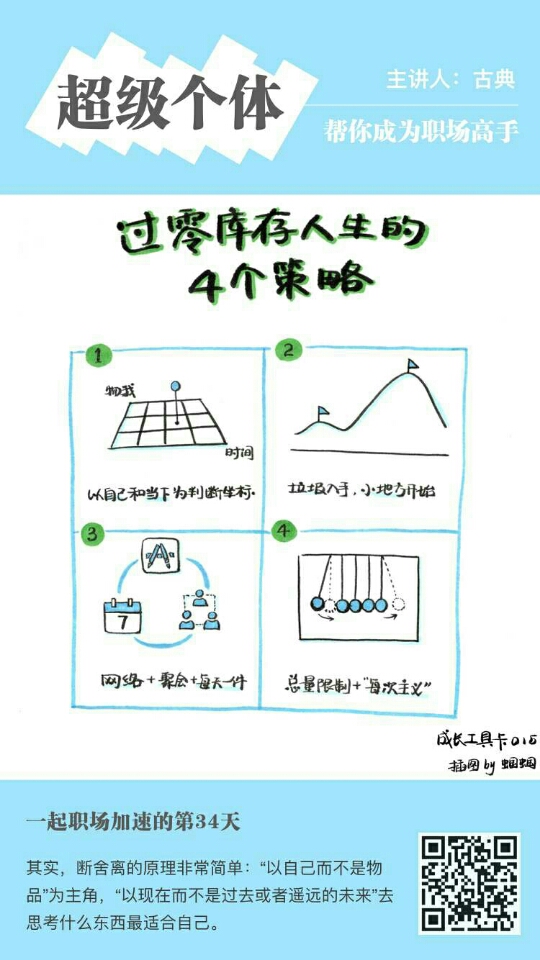

今天我们谈的是断舍离的4个策略。

- 以自己和当下为坐标判断问题;

- 从垃圾入手,从小地方开始;

- 三种更聪明的舍弃方式,利用网络APP,利用聚会,每天放弃一点点;

- 控制人生库存,坚持每次主义,尽量保持零库存。

今日精进

- 今天:尝试空出来30分钟时间,给自己来一个小的清理动作,比如说从你上班的包和桌面开始。

- 本周:用1小时时间,清理一下你的桌面、手机APP、电脑桌面或者一个常用的抽屉。

- 在下面留言:你会把这套清理术,迁移到自己除了物品以外的哪些方面?比如自我管理、理财、朋友交际、购物理念等?